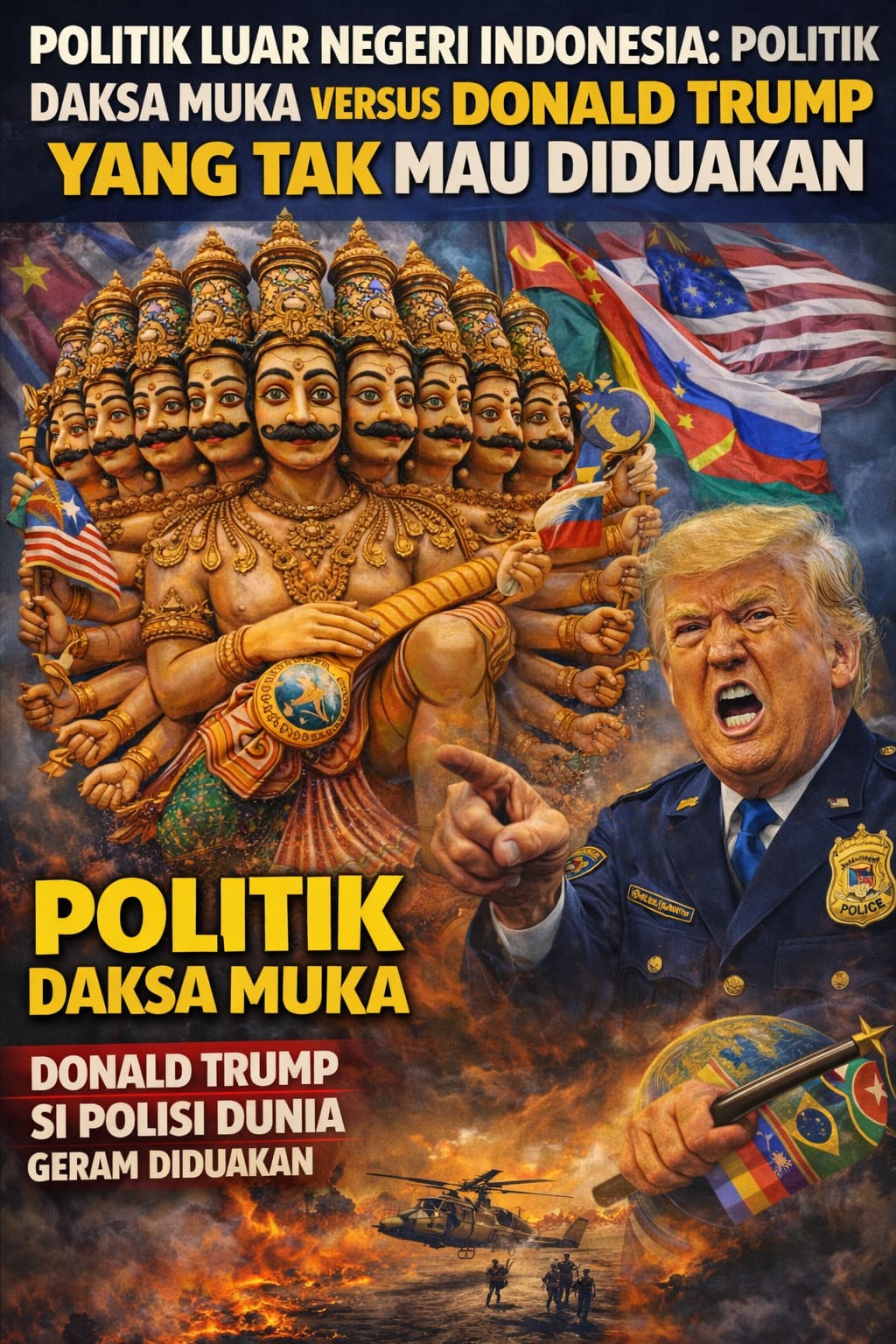

Politik luar negeri Indonesia sejak lama di bingkai dalam jargon “bebas dan aktif”, sebuah doktrin yang memberi ruang manuver luas bagi Jakarta untuk bermitra dengan siapa pun tanpa terikat blok kekuatan tertentu. Dalam praktik mutakhir, doktrin ini bermetamorfosis menjadi apa yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai politik daksa muka—politik banyak peran dan banyak panggung yang dibungkus kerja sama ekonomi multi lateral. Indonesia hadir di G20 bersama negara-negara kapitalis maju, merapat ke BRICS yang menantang dominasi Barat, sekaligus tetap mengibarkan panji Gerakan Non-Blok. Bagi Indonesia, ini adalah seni menyeimbangkan kepentingan. Namun bagi Donald Trump, ini adalah politik yang mencurigakan.

Trump, dengan gaya kepemimpinan transaksional dan zero-sum, tidak pernah menyukai negara yang bermain di banyak kaki. Dalam logika Trump, dunia harus jelas: kawan atau lawan, sekutu atau kompetitor. Karena itu, ketika Indonesia mencoba menjaga jarak yang sama dengan Washington dan Beijing, Trump melihatnya bukan sebagai diplomasi cerdas, melainkan sikap “tidak setia”. Penetapan tarif tinggi terhadap produk Indonesia pada masa kepemimpinannya menjadi sinyal keras: Amerika Serikat tidak mau diduakan.

Dari sudut pandang geopolitik, langkah Trump bukan sekadar soal perdagangan. Ini adalah pesan strategis bahwa negara berkembang seperti Indonesia tidak boleh mengambil keuntungan dari sistem global tanpa menentukan posisi ideologis dan strategis yang jelas. Dalam perspektif realisme politik, tarif adalah instrumen tekanan non-militer untuk mendisiplinkan negara yang dianggap ambigu. Indonesia, dalam kalkulasi ini, adalah target yang relatif mudah di tekan.

Para ahli militer kerap menilai posisi tawar Indonesia lemah bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena rapuhnya kohesi nasional. Ketergantungan tinggi pada impor alutsista canggih dan modern, minimnya kemandirian industri pertahanan, serta fragmentasi elite politik membuat Indonesia tidak di pandang sebagai kekuatan yang mampu memberi efek gentar. Dalam simulasi hipotetik yang sering di bahas pada forum-forum strategis, agresi militer Amerika Serikat terhadap Indonesia—meski sangat kecil kemungkinannya—diperkirakan dapat melumpuhkan pusat komando Indonesia dalam hitungan jam.

Kerentanan ini di perparah oleh kondisi ekonomi domestik. Pemerintahan yang korup, hutang luar negeri yang terus membengkak, nilai tukar rupiah yang lemah sahwat oleh sentimen global, serta penurunan daya beli rakyat menciptakan kesan negara yang sibuk memadamkan api di dalam rumahnya sendiri. Bagi Trump, negara dengan fondasi ekonomi rapuh adalah negara yang mudah di dikte dan tekan. Tekanan ekonomi, dalam logika ini, sering kali lebih efektif daripada pengerahan kapal induk.

Di sisi lain, jarak antara penguasa dan rakyat semakin menganga. Kasus-kasus korupsi yang terbuka di pusat dan daerah, gelombang pemutusan hubungan kerja, serta ketimpangan sosial yang kian terasa membentuk citra elite yang hidup di menara gading. Seorang analis politik menyebut kondisi ini “seperti minyak dan air”: penguasa dan rakyat berada dalam satu wadah negara, tetapi tidak pernah benar-benar menyatu. Bagi aktor global seperti Trump, ini adalah indikator lemahnya daya tahan politik nasional.

Dalam konteks inilah diplomasi luar negeri Presiden Prabowo Subianto patut dibaca secara kritis. Dalam setahun pertama, Prabowo mencatat 32 kunjungan ke 22 negara—sebuah intensitas diplomasi yang jarang terjadi. Dari perspektif simbolik, ini menunjukkan Indonesia ingin tetap relevan dan diperhitungkan di tengah rivalitas global. Namun diplomasi frekuensi tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan daya tawar substantif.

Para ekonom melihat kunjungan tersebut memiliki nilai strategis, terutama dalam membuka peluang investasi, diversifikasi mitra dagang, dan memperluas pasar ekspor. Namun mereka juga sepakat bahwa manfaat ekonomi hanya akan nyata jika ditopang reformasi kebijakan di dalam negeri: kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan pemberantasan korupsi. Tanpa itu, diplomasi hanya akan menjadi etalase, bukan mesin pertumbuhan.

Dari kacamata politik internasional, Trump—dan politisi sejenisnya—tidak terlalu terkesan pada retorika multilateralisme. Yang di hitung adalah kekuatan riil: ekonomi yang tangguh, militer yang kredibel, dan elite yang solid dengan rakyatnya. Politik banyak muka Indonesia, jika tidak diimbangi kekuatan domestik, justru berisiko di baca sebagai inkonsistensi. Dalam bahasa keras Trump, negara seperti ini “harus diajari disiplin”.

Namun perlu di catat, dunia tidak lagi sepenuhnya dikendalikan satu polisi global. Munculnya BRICS dan menguatnya Global South memberi ruang bagi negara seperti Indonesia untuk memainkan peran jembatan. Tantangannya adalah memastikan bahwa peran itu bukan sekadar simbolik, melainkan menghasilkan keuntungan nyata bagi rakyat. Politik luar negeri tidak boleh berhenti di ruang diplomasi; ia harus beresonansi hingga ke dapur rakyat.

Para ahli militer sepakat bahwa kedaulatan modern tidak semata di jaga oleh kecanggihan alutsista, melainkan oleh legitimasi politik yang berakar kuat pada kepercayaan (legitimasi) rakyat serta ketahanan ekonomi yang nyata. Negara yang rakyatnya sejahtera, institusinya di percaya, dan hukumnya bekerja relatif otonom, jauh lebih sulit ditundukkan—even oleh kekuatan superpower. Dalam perspektif ini, ancaman terbesar Indonesia bukanlah Donald Trump, tarif tinggi Amerika Serikat, atau tekanan geopolitik global, melainkan pembusukan dari dalam: korupsi yang sistemik di pusat dan daerah, ketimpangan sosial yang melebar, serta jarak yang dalam kekuasaan yang kian menjauh dari denyut rakyat. Sejarah strategis menunjukkan, negara runtuh bukan pertama-tama karena di serang dari luar, tetapi karena kehilangan daya tahan dari dalam.

Karena itu, pilihan Indonesia sejatinya bukan sekadar antara G20, BRICS, atau Non-Blok, melainkan antara memperkuat fondasi nasional atau terus bergantung pada seni berkelit diplomatik. Politik daksa muko—bermain di banyak panggung—bisa menjadi strategi cerdas jika ditopang kekuatan domestik yang solid; namun ia berubah menjadi bumerang bila dijalankan oleh negara fondasi nasuinalnya yang rapuh. Trump, dengan gaya politik kerasnya, hanya memperlihatkan cermin cadas dari realitas tersebut. Agresi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela pada era Trump—meski lebih banyak berbentuk tekanan ekstrem dan simulasi kekuatan bersenjata—kerap dijadikan rujukan para analis militer: sebuah negara yang legitimasi politiknya runtuh dan ekonominya melemah dapat dilumpuhkan dalam hitungan jam tanpa perlawanan berarti. Pesannya tegas: tanpa fondasi nasional yang kuat, kedaulatan hanya menjadi jargon di atas kertas.

Pada akhirnya, politik luar negeri adalah refleksi dari politik dalam negeri. Selama Indonesia belum mampu menuntaskan persoalan korupsi, ketimpangan, dan kerapuhan institusi, maka seberapa sering pun pemimpinnya berkeliling dunia, posisi tawar akan tetap terbatas. Dalam dunia ala Trump, negara yang ingin dihormati harus terlebih dahulu kuat di rumah sendiri—bukan sekadar pandai memainkan banyak muka di panggung global.

Demikian.

Penulis: Adv. M.Taufik Umar Dani Harahap Merupakan Praktisi Hukum Dan Aktivis Gerakan Rakyat Banyak.