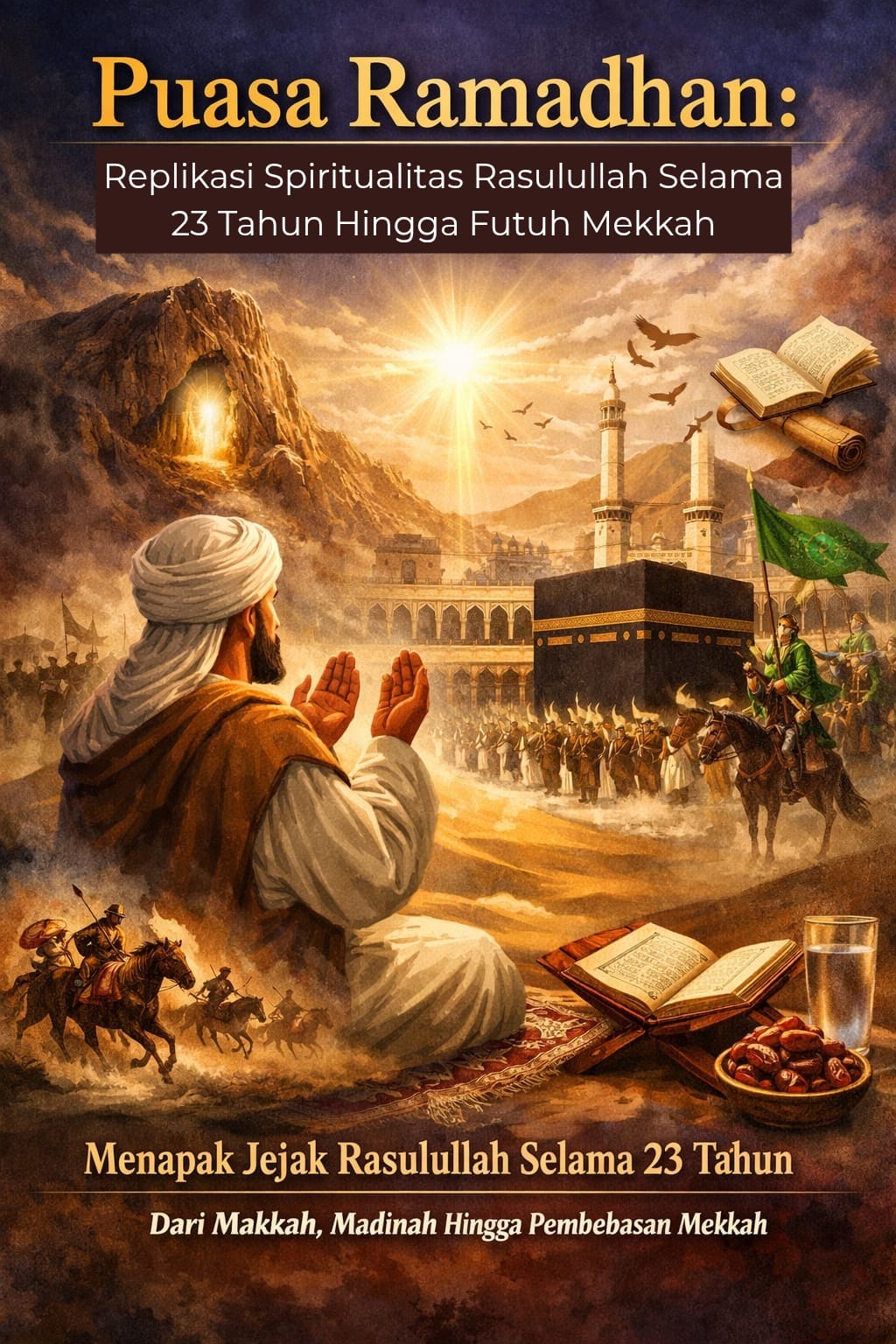

Puasa Ramadhan bukan sekadar ibadah ritual tahunan, melainkan replikasi spiritual dari perjuangan dan perjalanan kenabian Baginda Rasullah Muhammad SAW selama 23 tahun dalam membangun peradaban Darussalam. Sejak wahyu pertama turun hingga peristiwa monumental Futuh Mekkah, Nabi tidak hanya memimpin umat dalam kesalehan individual, tetapi juga dalam ketahanan moral, kebersamaan sosial, kesabaran politik, dan konsistensi perjuangan. Ramadhan adalah madrasah yang merekonstruksi ulang seluruh episode itu ke dalam ruang lahir dan batin setiap Muslim.

Al-Qur’an menegaskan tujuan puasa dalam QS. Al-Baqarah ayat 183: “La‘allakum tattaqun”—agar kamu bertakwa. Takwa bukan sekadar kesalehan personal, melainkan kesadaran etik yang menuntun tindakan sosial. Dalam 13 tahun periode Makkah, Rasulullah membangun fondasi tauhid di tengah tekanan struktural. Puasa, dengan logika menahan diri, mereplikasi fase Makkah itu: fase pembentukan karakter sebelum transformasi kekuasaan.

Perintah puasa Ramadhan sendiri turun pada tahun ke-2 Hijriyah di Madinah (QS. Al-Baqarah: 183–185). Artinya, puasa hadir setelah komunitas Islam memiliki struktur sosial-politik. Ini penting: spiritualitas dan institusi berjalan beriringan. Rasulullah memimpin negara, menyusun Piagam Madinah, mengatur strategi perang dan diplomasi, namun tetap berpuasa. Puasa bukan eskapisme dari realitas; ia adalah energi moral untuk menghadapinya.

Data sejarah menunjukkan bahwa dalam bulan Ramadhan terjadi peristiwa besar seperti Perang Badar (2 H) dan penaklukan Makkah (8 H). Dalam kondisi logistik terbatas dan tekanan militer, Nabi tetap memprioritaskan disiplin spiritual. Bahkan dalam Futuh Mekkah, beliau memilih pemaafan massal alih-alih balas dendam. Puasa melatih kontrol diri—dan kontrol diri itulah yang mencegah kekuasaan berubah menjadi tirani.

Begitupun selama 23 (dua puluh tiga) tahun kenabian, Rasulullah mengalami fase kebencian dan kriminalisasi kaum Quraisy, fase boikot ekonomi, intimidasi politik, hingga perang terbuka. Dalam konteks itu, puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi latihan ketahanan psikologis. QS. Al-Baqarah ayat 45 menekankan sabar dan shalat sebagai penolong. Puasa adalah konkretisasi sabar itu—kesanggupan menunda kepentingan pribadi demi tujuan ilahiah yang lebih besar.

Ramadhan juga mereplikasi momen turunnya Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 185). Wahyu pertama di Gua Hira menandai revolusi epistemologis: perubahan dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat literatif dan beradab. Maka puasa semestinya melahirkan kesadaran intelektual, bukan sekadar rutinitas. Tradisi tadarus adalah simbol bahwa transformasi sosial dimulai dari transformasi cara berpikir.

Dalam periode Madinah, Rasulullah membangun solidaritas sosial melalui zakat, infak, dan distribusi keadilan. Ramadhan memperkuat dimensi itu melalui kewajiban zakat fitrah. Puasa tanpa keadilan sosial adalah kontradiksi. Nabi menegaskan bahwa siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, Allah tidak butuh pada lapar dan dahaganya. Artinya, puasa adalah etika publik.

Futuh Mekkah adalah klimaks sejarah sekaligus verifikasi moral atas perjuangan panjang Muhammad selama 23 tahun: kota yang dahulu mengusir dan memerangi beliau kembali tanpa pertumpahan darah besar, bukan oleh balas dendam, melainkan oleh visi tauhid yang menundukkan hati sebelum menaklukkan wilayah. QS. An-Nasr menegaskan momen itu sebagai pertolongan Allah yang nyata—“idza jaa’a nashrullahi wal fath”—namun ayat yang sama justru memerintahkan tasbih dan istighfar, bukan perayaan politik; kemenangan diarahkan kembali pada kesadaran kehambaan. Di sinilah puncak makna puasa: disiplin menahan diri yang dilatih dalam Ramadhan berbuah pada kemampuan mengendalikan kuasa ketika kuasa itu telah digenggam. Al-Qur’an mengingatkan dalam QS. Al-Qashash:83 bahwa negeri akhirat diperuntukkan bagi mereka yang tidak menghendaki ketinggian dan kerusakan di muka bumi; kemenangan tanpa kesombongan adalah etika peradaban. Maka Futuh Mekkah bukan sekadar peristiwa geopolitik, melainkan transisi dari ubud dunia—penghambaan pada dominasi, status, dan supremasi—menuju ubudiyyah total kepada Allah SWT, sebagaimana visi Darussalam dalam QS. Yunus:25: suatu tatanan damai dan penuh Rahmat Allah SWT yang menjadikan manusia benar-benar menjadi manusia yang tunduk patuh kepada-Nya, dan karena itu damai, adil, makmur dan sejahtera terhadap sesamanya.

Secara sosiologis, puasa membangun empati struktural. Lapar yang dirasakan orang beriman menjadi jembatan kesadaran terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Dalam konteks Indonesia hari ini, ketika data kemiskinan dan ketidakadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah, puasa seharusnya mendorong keberpihakan kebijakan pada kelompok rentan. Spirit Ramadhan adalah keberanian membela yang lemah.

Secara politik, puasa mengajarkan disiplin kekuasaan. Rasulullah menunjukkan bahwa legitimasi bukan hanya lahir dari kekuatan militer, tetapi dari integritas moral. Ketika Makkah ditaklukkan, beliau tidak membangun dinasti berbasis balas dendam. Puasa melatih pengendalian hasrat dominasi. Tanpa itu, kekuasaan mudah tergelincir menjadi otoritarianisme.

Secara personal, puasa adalah jihad melawan diri sendiri dari ubud dunia—perbudakan hasrat, kuasa materi, dan ilusi popularitas—sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa puasa adalah junnah, perisai; bukan hanya perisai eskatologis dari api neraka, tetapi tameng etik dari ledakan amarah, kerakusan sistemik, dan egoisme yang merusak tatanan sosial. Al-Qur’an meletakkan fondasi itu dalam QS. Al-Baqarah:183 dengan tujuan takwa—kesadaran moral yang aktif, bukan pasif—yang kemudian ditegaskan lagi dalam QS. Asy-Syams:9–10 bahwa beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah yang mengotorinya. Puasa melatih disiplin batin agar manusia tidak tunduk pada hawa nafsu (QS. Al-Jatsiyah:23), sebab ketika nafsu menjadi tuhan, lahirlah ketidakadilan. Dalam konteks misi kerasulan selama 23 tahun, kesabaran bukan sikap lemah, melainkan strategi peradaban; sebagaimana perintah istiqamah dalam QS. Hud:112, yang menuntut keteguhan moral di tengah tekanan sosial-politik. Dari ruang batin itulah lahir komunitas yang bergerak dari individu menuju jamaah, dari kesalehan personal menuju transformasi sosial, hingga cita tegaknya Dinnul Islam—agama sebagai sistem nilai yang menghadirkan keadilan (QS. Al-Hadid:25)—dan bermuara pada visi Darussalam (QS. Yunus:25), negeri damai yang dibangun bukan oleh dominasi, tetapi oleh pengendalian diri dan ketundukan total hanya kepada Allah.

Namun tantangan modern adalah reduksi puasa menjadi seremoni budaya. Konsumerisme Ramadhan, inflasi kebutuhan pokok, hingga komersialisasi ibadah menunjukkan paradoks. Jika puasa tidak melahirkan kejujuran dalam ekonomi dan transparansi dalam kekuasaan, maka ia kehilangan daya revolusionernya. Ramadhan harus menjadi kritik sosial, bukan sekadar festival tahunan.

Akhirnya, puasa Ramadhan adalah perjalanan mikro dari sejarah makro kenabian: ia merangkum fase Makkah yang ditempa kesabaran (QS. Al-Muzzammil:10), fase Madinah yang dibangun dengan strategi dan tata sosial (QS. Al-Hasyr:7), hingga klimaks Futuh Mekkah yang dimeteraikan dengan pemaafan dan tasbih (QS. An-Nasr:1–3). Dalam setiap sahur dan berbuka, umat Islam sejatinya sedang menapaki ulang jejak Muhammad selama 23 tahun—sebuah orientasi total yang “menghadapkan wajah” hanya kepada Allah (QS. Al-An’am:79), bukan tunduk pada hegemoni Barat atau Timur, bukan pada figur-figur global seperti Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, atau Xi Jinping, sebab Al-Qur’an telah mengingatkan agar umat tidak kehilangan independensi moralnya di bawah tekanan kekuatan mana pun (QS. Al-Baqarah:120). Puasa adalah latihan pembebasan dari ketergantungan geopolitik dan ketakutan material, agar lahir umat yang ummatan wasathan (QS. Al-Baqarah:143)—mandiri, adil, dan berdaulat secara spiritual. Maka pertanyaannya bukan lagi soal lapar dan dahaga, melainkan soal arah: apakah Ramadhan hanya ritual biologis tahunan, atau sungguh menjadi replikasi visi peradaban tauhid yang membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain-Nya dan menegakkan kebenaran dan keadilan yang bersumber dari wahyu.

Demikian.

Penulis: Adv. M.Taufik Umar Dani Harahap, SH., Merupakan Praktisi Hukum dan Pembaca Kitab Allah SWT.