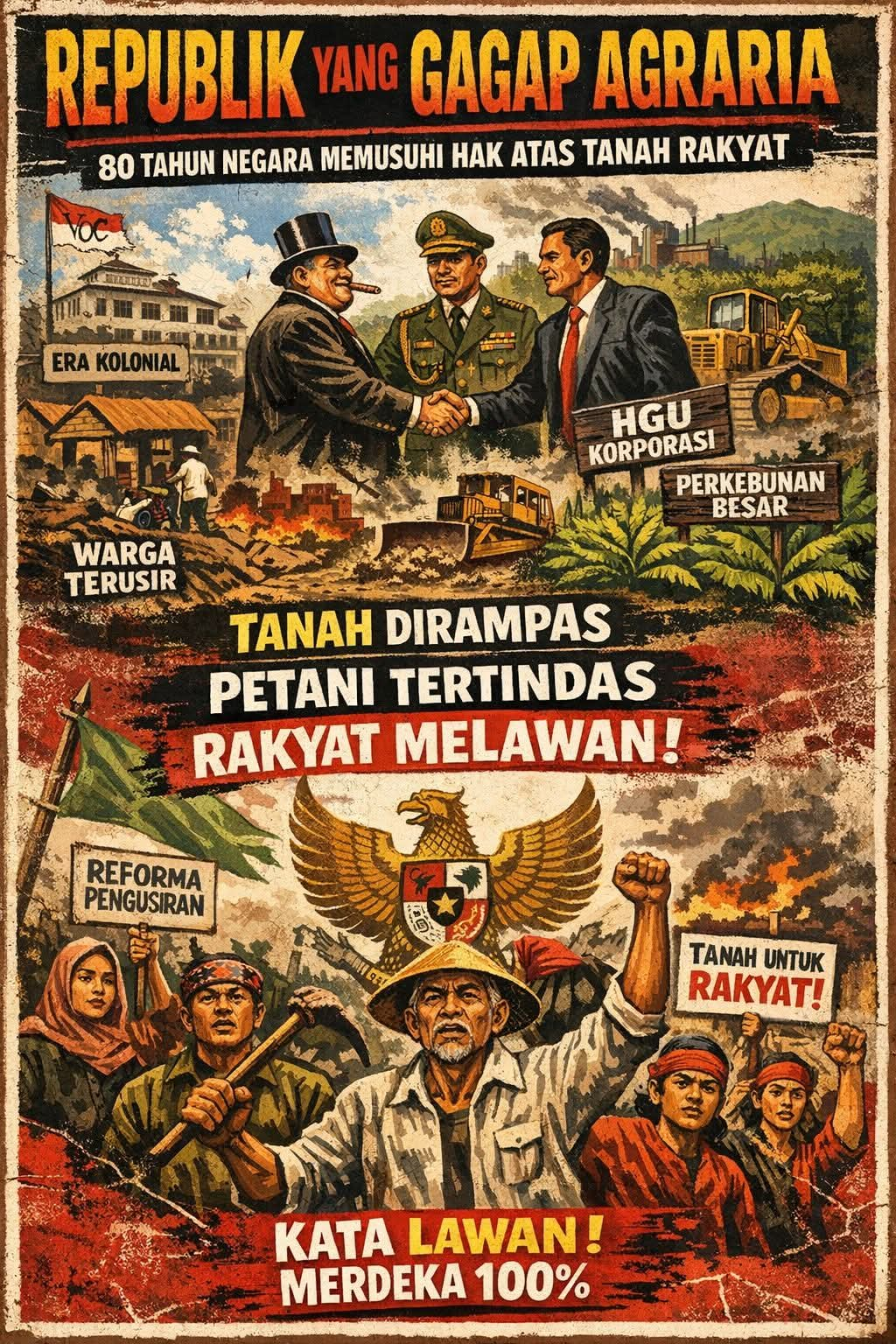

Delapan puluh tahun republik ini berdiri, tetapi soal tanah kita masih seperti bangsa yang baru belajar merdeka. Di satu sisi, konstitusi melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di sisi lain, realitas menunjukkan ironi: rakyat kecil dianggap “berlebihan” bila memiliki dua hektare tanah pertanian, sementara ribuan,ratusan dan malah jutaan hektare dapat terkonsentrasi di tangan korporasi tanpa kegaduhan berarti. Republik ini seolah gagap ketika berhadapan dengan hak milik rakyat atas tanahnya sendiri.

Akar problem itu tak bisa dilepaskan dari warisan kolonial. Pada masa Hindia Belanda, prinsip domein verklaring dalam Agrarische Wet menyatakan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya menurut hukum barat menjadi milik negara kolonial. Doktrin ini menjadi pintu masuk perampasan tanah berskala besar. Tanah-tanah ulayat dan komunal masyarakat adat yang tak tercatat secara administratif diklaim sebagai domain negara, lalu disewakan untuk perkebunan tebu, tembakau, dan karet.

Di Sumatera Utara, dulu zaman kolonial Belanda disebut Residen Sumatera Timur, terutama Langkat dan Deli, praktik itu melahirkan kerajaan-kerajaan perkebunan yang terhubung dengan VOC dan kemudian perusahaan-perusahaan kolonial lain. Jejaknya masih terasa hari ini, misalnya pada konflik agraria antara masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara II sekarang berubah menjadi PTPN Regional 1. Tanah yang dahulu dikuasai kolonial, pasca nasionalisasi, berubah menjadi BUMN, tetapi relasi kuasanya yang korup, eklpoitatif dan feodal terhadap rakyat sering kali tak banyak berubah.

Kolonialisme bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, melainkan juga bagaimana hukum diciptakan. Sistem kepemilikan individual ala Eropa dipaksakan menggantikan sistem komunal masyarakat adat. Relasi tanah sebagai ruang hidup dan identitas direduksi menjadi komoditas ekonomi. Di titik inilah sengketa agraria modern menemukan akarnya: benturan antara hukum negara dan hukum adat yang tak pernah sepenuhnya diselaraskan.

Pasca kemerdekaan, negara mencoba melakukan koreksi melalui Undang-Undang Pokok Agraria. UUPA 1960 secara eksplisit mencabut asas domein verklaring dan menegaskan restrukturisasi kepemilikan tanah, distribusi tanah (land distribusion), fungsi sosial hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, “hak menguasai negara” sering ditafsirkan secara sentralistik. Negara berdiri sebagai penguasa atas tanah, bukan sebagai pengatur yang melindungi hak rakyat yang pada ujungnya memberikan pada korporasi.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik agraria terus berulang dari tahun ke tahun. Dalam berbagai laporan tahunan, ratusan konflik terjadi setiap tahun dengan luas ratusan ribu hektare dan melibatkan ratusan ribu kepala keluarga. Sektor perkebunan, properti, dan infrastruktur menjadi penyumbang utama konflik. Angka-angka itu bukan sekadar statistik; ia adalah potret keluarga yang terusir, petani yang kehilangan sawah, dan masyarakat adat yang tercerabut dari tanah leluhurnya.

Struktur ekonomi kolonial yang berorientasi ekspor juga diwarisi tanpa banyak koreksi. Indonesia menjadi raksasa sawit dunia, tetapi ironisnya masih mengimpor pangan kebutuhan pokok rakyat banyak. Konsentrasi penguasaan tanah pada korporasi besar melanjutkan pola lama: tanah sebagai alat akumulasi kapital. Petani kecil makin terdesak oleh skema HGU (Hak Guna Usaha) berskala luas, sementara akses terhadap reforma agraria berjalan lambat dan sering kali administratif belaka.

Program reforma agraria seperti TORA dan redistribusi lahan memang diluncurkan. Pemerintah mengklaim jutaan hektare telah dialokasikan. Namun pertanyaannya: berapa yang benar-benar sampai kepada petani tak bertanah? KPA berkali-kali menyoroti ketimpangan antara klaim angka di atas kertas dan realitas di lapangan. Tanah objek reforma sering kali berada di kawasan marginal, bukan lahan produktif yang strategis.

Masalah lain muncul dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Secara normatif, mekanisme ini diatur dan menjanjikan ganti rugi layak. Namun praktik di lapangan kerap menunjukkan standar ganti rugi yang rendah, proses tidak transparan, dan relokasi yang tidak manusiawi. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung, sering tampil sebagai aktor yang lebih memihak proyek daripada rakyat.

Lebih memprihatinkan lagi adalah dugaan “sulap” hak atas tanah—dari HGU yang masih aktif diubah menjadi HGB untuk kepentingan properti—yang melibatkan BUMN perkebunan, otoritas pertanahan, dan pengembang swasta. Di Sumatera Utara, misalnya, muncul sorotan terhadap praktik di wilayah kerja PTPN Regional 1 bersama anak perusahaan serta keterlibatan kantor pertanahan setempat dan pengembang besar seperti PT. Citra Land yang merupakan Ciputra Group melalui proyek-proyeknya. Jika benar terjadi manipulasi status lahan, maka bukan hanya rakyat yang dirugikan, tetapi juga keuangan negara yang bisa kehilangan potensi puluhan triliun bahkan ratusan triliun rupiah.

Praktik semacam itu menunjukkan bahwa problem agraria bukan sekadar warisan kolonial, melainkan juga persoalan tata kelola kontemporer: korupsi, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan. “Bohong dibeli dengan tipu, dan tipu dijual dengan dusta” menjadi metafora getir atas transaksi tanah yang tak transparan. Negara seolah mengulang logika kolonial: tanah sebagai komoditas elite, bukan sebagai sumber penghidupan rakyat.

Padahal, secara filosofis, hukum agraria Indonesia lahir dari rahim revolusi yang menempatkan tanah sebagai alat pembebasan sosial untuk mengujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui Undang-Undang Pokok Agraria, negara menegaskan pembatasan luas maksimum kepemilikan, pelarangan tanah absentee, dan redistribusi tanah bagi petani sebagai jalan menuju keadilan sosial. Namun enam dekade berlalu, semangat itu kerap tereduksi menjadi administrasi sertifikasi belaka, sementara ketimpangan penguasaan tanah tetap menganga dan konflik agraria terus berulang dengan korban jiwa di pihak rakyat. Reforma agraria belum sungguh-sungguh menjadi arus utama pembangunan nasional karena aparatus negara lebih sibuk mengamankan investasi ketimbang menegakkan keadilan sosial. Apa yang dulu digelorakan Soekarno pada 24 September 1960 sebagai jalan kemerdekaan ekonomi rakyat kini terdengar seperti arsip sejarah, bukan kompas kebijakan.

Pada akhirnya, republik ini tidak kekurangan regulasi; ia kekurangan keberanian politik untuk sungguh-sungguh berpihak. Ketika dua hektare di tangan petani kecil dicurigai sebagai ancaman, sementara ribuan, ratusan ribu bahkan jutaaan hektare dalam konsesi korporasi dianggap wajar demi “pertumbuhan”, kita sedang merawat ketidakadilan struktural yang dilegalkan. Semangat Undang-Undang Pokok Agraria sejatinya menempatkan tanah sebagai alat keadilan sosial, bukan instrumen akumulasi modal. Dekolonialisasi hukum agraria karena itu bukan sekadar mencabut warisan pasal kolonial, melainkan membongkar cara pandang negara agar kembali melihat tanah sebagai ruang hidup rakyat. Tanpa keberpihakan itu, 80 tahun usia bersama Indonesia hanya menjadi himpitan kemiskinan yang sengaja di buat atasnama Burung Garuda; dan bagi rakyat, sejarah selalu memberi pelajaran tegas: diam terhadap penindasan adalah bentuk pengkhianatan. Hanya satu Kata Lawan !. Merdeka 100 %.

Demikian.

Penulis: Adv. M.Taufik Umar Dani Harahap,SH., Merupakan Praktisi Hukum Dan Wkl Sekretaris Bidang Hukum Dan HAM MW KAHMI Sumut.